Poco prima del suono del gong sulle mie troppo brevi vacanze estive, decido di improvvisare una giornata in Abruzzo, con la scusa dell’arte e del vino, per condividere un lauto pasto con alcuni amici del posto.

Accingendomi a partire non pongo il giusto peso sul come questa regione, in virtù della sua duplice anima marittima e montanara, sia abbastanza riottosa alle previsioni meteo; così, da poco partito da Roma, mi ritrovo in autostrada avvolto da una fitta nebbia e con una temperatura che dai 30 gradi della partenza è scesa – per mio sommo gaudio – a 16. Proprio mentre riflettevo su questo imprevedibile agosto abruzzese, mi chiama uno dei miei amici per avvisarmi che – forse per i postumi di una sbornia la sera precedente – non avrebbe preso parte alla scampagnata.

Per la prima parte di questa giornata lui sarebbe stato il mio unico compagno, quindi mi ritrovo da solo nell’affrontare la prima tappa: dopo un lunghissimo anno sempre in mezzo alla gente, accolgo con gioia e gratitudine queste due ore “in perfetta solitudine” citando un vecchio pezzo dei Diaframma:

Amore perduto, amore tornato,

Amore perfetto e comunque scordato

Il domani non conta

Lasciateci oggi

Anche se i nostri baci

Erano i soli che

Parevan fermare il tempo

Che non ritornerà

Non ritornerà

Dopo un viaggio di neanche un’ora esco allo svincolo di Magliano de’ Marsi, un posto dove solitamente, se arrivi da Roma, puoi scorgere alla tua sinistra la sagoma maestosa e brulla del Velino e, a destra, i primi scorci della piana del Fucino, la dove, secoli fa, c’era un lago ricco e pescoso.

Ma questa mattina niente di tutto ciò: sono ancora avvolto in una cortina bianca e riesco a malapena a vedere il casello e, purtroppo, anche l’alto importo del pedaggio, che pago rassegnato all’automatico. Dopo circa cinque minuti di tragitto arrivo a Rosciolo de’Marsi (frazione di Magliano) e, poco prima del borghetto medievale, svolto a destra per Via di Santa Maria in Valle che preannuncia l’oggetto desiderato di questa mia prima parte di viaggio. Mentre percorro questa stretta stradina (comunque comoda) che si snoda alle pendici del Velino in uno scenario naturale praticamente incontaminato, come a sottolineare l’imponderabilità del meteo di questi luoghi, la coltre di nebbia viene squarciata dall’azzurro del cielo, dal verde della montagna e dal verde più scuro degli alberi che incorniciano la strada. Arrivo al piccolo parcheggio prestabilito e la giornata è già diventata estiva nel senso migliore del termine: l’azzurro del cielo incornicia limpidamente la cima delle montagna.

Liberatomi finalmente della macchina, mi incammino per completare gli ultimi 200 metri che mi separano dalla mia meta, la chiesa di Santa Maria in Valle Porclaneta. Nella mia “perfetta solitudine” sono consapevole del privilegio di poter ascoltare solo i suoni della natura, ma anche del fatto che, nei giorni precedenti, avevo visto troppi documentari sugli orsi, tra cui quelli marsicani, e nella suggestione onirica che sempre accompagna la solitudine, mi sembrava di scorgere qua e là segni del loro passaggio non ricordandomi affatto – mea culpa – quale è l’atteggiamento da tenere in caso di incontro ravvicinato con un plantigrado.

Mentre ragionavo di questo arrivo finalmente alla chiesetta: una struttura isolata e poetica adagiata sul fianco della montagna. Siamo a 1022 metri sul livello del mare, il mio appuntamento con la persona che deve schiudermi le porte di questo piccolo scrigno è alle dieci in punto (la visita è possibile solo chiamando il numero reperibile su internet e concordando l’apertura con i volontari): ho quindi un quarto d’ora per godermi questo rarissimo attimo costruito di spiritualità, natura e silenzio (lo sto rimpiangendo già ora, mentre ne scrivo) . Gli unici rumori di sottofondo sono il cinguettio degli uccelli e il lieve e costante scroscio dell’acqua di una fontana che sorge di fianco alla chiesetta, probabilmente utilizzata anche dai pastori e ai greggi che certo non sono rari in questa zona che infatti ha un non so che di dionisiaco.

La chiesa

In questo contesto così virgiliano, la chiesa era parte di un complesso benedettino sorto qui appena dopo lo scoccare l’anno mille: si tratta dell’epoca aurea delle fondazioni dei monasteri che caratterizzano tuttora fortemente il territorio italiano. Sono strutture che sorgevano in risposta alle istanze spirituali di molte persone che sceglievano la via religiosa, raccogliendosi in piccole comunità cenobitiche (piccole comunità) – ma non pochi sceglievano il percorso dell’eremitaggio, in totale solitudine – e che ben presto venivano incasellate nelle maglie dell’organizzazione del territorio sotto l’imperio della Chiesa di Roma. Nel caso della comunità di Porclaneta, la prima dipendenza importante fu con la vicina, ricchissima e potentissima Abbazia di Montecassino: nel 1077 fu donata dal Conte Berardo III (dei Marsi) all’abate Desiderio, futuro papa Vittore III e personaggio di estremo interesse e con molteplici complessità politico e culturale (magari gli dedicherò un giorno un articolo a parte). E comprendo profondamente Berardo, Montecassino nell’XI secolo non era solo un luogo spirituale di primo piano, culla del monachesimo di San Benedetto, ma era anche un centro di potere politico di primo piano.

La facciata è semplice, a capanna, con un grande arco d’ingresso che introduce in un piccolo pronao. La sensazione d’insieme è di forte asimmetria, purtroppo sintomo della forte sismicità della zona: crolli parziali e aggiustamenti sono ricorrenti in queste chiese abruzzesi: la parte destra della facciata è più allungata e corrisponde all’interno a uno spazio in cui è stata ricavata la sagrestia.

Onestamente non conosco il progetto iniziale né i motivi precisi dell’aspetto attuale.

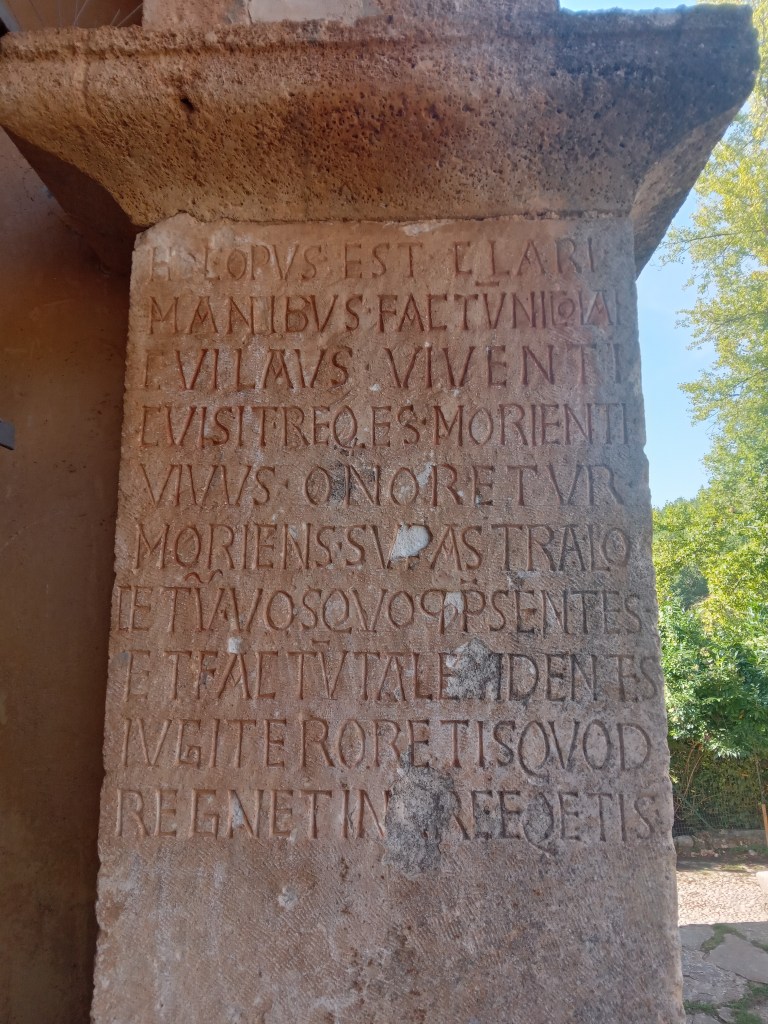

Esplorando la facciata da vicino scorgo due testi incisi, in ognuno dei pilastri dell’arco d’ingresso, da cui è possibile trarre le prime importanti info. Da destra apprendiamo che l’architetto è un certo Nicolò, di cui non ho notizie e che certamente non è identificabile col ben più noto Niccolò, scultore del XII secolo autore di meravigliose opere scultoree tra la Sagra di San Michele in Val di Susa, Piacenza, Verona e Ferrara. Sul pilastro di sinistra è citato invece Berardo, probabilmente il committente e forse il padre di Berardo III.

Giunti a questo punto posso svelare il motivo di questa visita: sono qui perché recentemente sono stato impegnato in un esame di storia dell’arte medievale e, tra le oltre mille e cinquecento immagini su cui mi sono cimentato, ce n’erano almeno tre che hanno catturato la mia attenzione.

Si tratta di pulpiti opera del leggendario scultore Nicodemo, di cui sappiamo pochissimo (pugliese? o di Guardiagrele?) se non, per l’appunto, che ci ha lasciato tre capolavori clamorosi, tutti in Abruzzo: i pulpiti della chiesa di Porclaneta, di Santo Stefano a Cugnoli e di Santa Maria del Lago a Moscufo.

Mi rendo perfettamente conto che il sostantivo capolavoro e l’aggettivo clamoroso vengono utilizzati molto spesso, troppo, all’interno di blog, post, reel e ogni altra situazione legata al turismo e alla “promozione culturale”.

In questo caso, è tutto perfettamente giustificato dal fatto che Nicodemo raggiunge una sorta di perfezione formale basata su un equilibrio di stili e di influenze che si fondono come contrappunto musicale in pietra: c’è l’arte bizantina e c’è quella romanica, addirittura un accento di decorativismo di matrice islamica.

Insomma sono un nerd di Nicodemo e questo è la mia prima esperienza dal vivo con una sua opera. E dichiaro già da ora di non essere rimasto deluso, la struttura è articolata su quattro colonne su cui si innestano tre archi trilobati di matrice orientale mentre sul quarto lato ovviamente si sviluppa la scala di collegamento con il piano della navata. Se l’evangelico leone di San Marco che guarda verso l’assemblea dei fedeli rientra nella tradizione e simboleggiano il senso di queste architetture, ben più curiose sono le altre decorazioni che completano la superficie del pulpito. La lettura non è agevole anche perché il XII secolo era consuetudine, nella decorazione delle chiese, ricorrere a temi, anche meno noti, dell’Antico Testamento. In questo caso la scelta ricade su soggetti abbastanza noti anche al grande pubblico di oggi: la vicenda di Giona ingoiato dalla balena è nota metafora di un’elevazione spirituale, possibilità molto bramata dall’uomo medievale contemporaneo di Nicodemo. I riquadri sono due, in obliquo per assecondare l’andatura del pulpito, e raffigurano il profeta gettato dalla nave e inghiottito dal grande pesce e poi, fuggito dall’animale, ritratto mentre medita sotto il ricino fatto crescere da Dio.

Il tema della purificazione dell’anima e dell’elevazione verso Dio era molto diffuso nelle decorazioni degli edifici sacri.

Il pulpito presenta anche delle fasce di decorazione geometrica, con una splendida lavorazione di ispirazione orientale.

Sono dunque giunto fin qui per Nicodemo e posso dire di essere soddisfatto.

Se non fosse che questa piccola chiesa contiene altri tesori, tra cui un’antichissima iconostasi lignea.

Infine, mi piace segnalare una serie di affreschi, scuola provinciale, risalenti al XV secolo sparsi per la chiesa, senza uno schema unitario: probabilmente si tratta di icone devozionali, finanziate da diversi committenti come ex voto (e in questo mi ricorda Santa Maria Antiqua a Roma dove questo tipo di schema, risalente addirittura ai secoli VI-VIII è stato accertato dagli studiosi).

A questo punto, dopo aver lasciato un’offerta alla volontaria che è venuta gentilmente ad aprirmi la chiesa, lascio questo posto che mi è piaciuto davvero tanto.

Ripercorro i 200 metri che mi separano dalla macchina godendomi ancora il maestoso scenario del Monte Velino.

Prima di partire per la mia prossima tappa rifletto che questa gita, a neanche un’ora di macchina da Roma, è stata una piacevole scoperta.

Il pranzo a Pacentro e il cerasuolo old style..

Risalgo in auto e imbocco nuovamente l’autostrada, direzione Chieti-Pescara. Prosegue il mio viaggio in Abruzzo e mi godo appieno il panorama, con una menzione d’onore per il Castello Orsini di Celano che svetta sulla sinistra poco prima dell’uscita di Aielli-Celano.

Next stop Pacentro, il paese atavico di Madonna – la cantante – che è davvero un bel borgo, in una posizione molto favorevole sulle pendici del Morrone, luogo legato alla memoria di Papa Celestino V, e con una vista fantastica sulla valle Peligna. Siccome però ci sono già stato diverse volte, oggi mi dirigo, giusto il tempo di parcheggiare, al ristorante perché l’arte mette appetito.

La Taverna Li Caldora è per me un tappa obbligata e anche in questo caso non sono stato deluso: una chitarrina zafferano e tartufo e delle sagne ricotta, pepe rosa e guanciale.

Ma la cosa che mi incanta, e che ricorderò maggiormente di questa giornata oltre al pulpito del maestro Nicodemo, è il vino che assaggio.

L’estate e l’Abruzzo sono una combo che per me significa una cosa in primis: cerasuolo.

Ho una voglia matta di un buon bicchiere di questo vino e, nello scegliere quale bottiglia, vengo messo al corrente di una disputa tutta locale e che cattura la mia attenzione (amo tantissimo i campanilismi di questo paese). Sembra che il vero cerasuolo, che è un rosato ottenuto da uve montepulciano, dove il vino ha un contatto molto limitato con le bucce che devono dargli il colore, sia quello rosso chiaro, che ricorda visivamente (per il colore) e olfattivamente la ciliegia (da cui il nome). Invece molti produttori, per andare incontro a una presunta domanda di consumatori (la moda), hanno virato verso un vino sempre più rosato dove si è perso il sentore di cerasa a favore di quello della fragola.

Istintivamente mi schiero con la prima fazione e chiedo un cerasuolo “old style”: mai richiesta fu più soddisfatta. La proprietaria ci porta un cerasuolo superiore “Praesidium” 2024, azienda di Prezza (quindi non lontano da dove mi trovo). Un vino che mi spalanca le porte della felicità e che mi stupisce con i suoi 15% (che non avevo mai trovato in un cerasuolo) e con una persistenza infinita. Ho ritrovato la ciliegia, la freschezza e il contenuto alcolico in un’armonia praticamente perfetta.

Grande vino, quando torno a Roma me lo cerco e ne ordino una cassa.

Chiusura di pranzo d’obbligo quando sei in Abruzzo: genziana (per chi la trovi troppo amara, una ratafia, per rimanere in tema di ciliegia).

La visita in cantina: Tenuta IX secolo, il Moscatello di Castiglione..

La mia giornata di arte e vino abruzzese non è ancora finita, devo andare a conoscere una cantina che si trova a Castiglione di Casauria. Dopo una pausa per stemperare il cerasuolo, riprendo la macchina e in mezz’ora sono alla Tenuta IX Secolo (https://www.tenutasecoloix.it/) dove faccio la conoscenza di Luigi, ottimo padrone di casa. La cantina è una struttura molto bella e moderna, la sala degustazione ha ampie vetrate che schiudono la vista di colline dolcissime che, a mio parere, hanno poco da invidiare a zone ben più celebrate del nostro paese.

Qui siamo sulle colline a pochi chilometri dal mare, in provincia di Pescara: parliamo quindi di una zona particolarmente vocata alla viticoltura e alla produzione di vino.

Luigi ci racconta la filosofia dell’azienda e l’entusiasmo è contagioso così che l’assaggio dei vari vini fila via che è una bellezza, tra un sorso e un aneddoto.

Tra i bicchieri che ho bevuto, ho annotato tre vini in particolare: il pecorino “Vento di Colle” che Luigi mi spiega essere nato per creare un bianco da meditazione e io, dopo averlo assaggiato, non posso che dargli ragione e non vedo l’ora di aprirne una bottiglia questo autunno, magari con una bella pioggia rilassante fuori.

Poi il montepulciano riserva “Fioravante” e il vero protagonista di queste colline, il Moscatello di Castiglione passito.

L’etichetta di questo vino riproduce il bassorilievo sulla lunetta della porta d’ingresso della vicina Abbazia di San Clemente (che merita un articolo e una visita a parte: è stupenda). La storia di questi vigneti infatti è strettamente collegata a quella dell’abbazia perché, come in tutta Italia, nei secoli scorsi sono stati i monaci a portare avanti la coltivazione della vite e la produzione dei vini. Queste colline dunque una volta erano pertinenza dei religiosi di San Clemente.

Il moscatello è l’orgoglio locale ed è stato oggetto di un’operazione di recupero quasi filologica che ha del portentoso visto che qualche anno fa si pensava fosse andato perduto per sempre. Con l’aiuto dell’Università di Bologna si è riusciti a clonarlo, recuperandolo in alcuni scavi archeologici, e a farlo rinascere con risultati eccellenti.

Vinifica in acciaio e matura in barrique per quattro anni: un liquido dorato con una lucentezza entusiasmante alla vista e portentoso all’assaggio.

Mentre lo beve guardo fuori le colline ricoperte dai vigneti e rivolgo un pensiero grato al lavoro di quei monaci di secoli fa che ci hanno trasmesso, qui e non solo, tutto questo, è proprio il caso di dirlo, “ben di Dio”.

Con questa vista negli occhi e con il meraviglioso gusto del moscatello in bocca si conclude questa mia giornata abruzzese in cui ho avuto modo di godere di una parte delle eccellenze culturali ed enogastronomiche di questa incredibile regione.

Proprio mentre riprendo l’autostrada direzione Roma, la mia playlist in auto mi regala Annarella dei CCCP.

Lasciami mi qui, lasciami stare, lasciami così

non dire una parola che non sia d’amore.